El secreto peor guardado de la historia de España: las mujeres guerreras «de puñal guardado en la liga»

«Difícil es disuadir a la mitad de los habitantes de Europa de que casi todas nuestras mujeres fuman y de que muchas llevan un puñal en la liga»«A mí me han preguntado los extranjeros si en España se cazan leones; a mi me han explicado lo que es el té, suponiendo que no le había tomado ni visto nunca, (...). Difícil es disuadir a la mitad de los habitantes de Europa de que casi todas nuestras mujeres fuman y de que muchas llevan un puñal en la liga», escribía Juan Valera, novelista y diplomático, en 1868, sobre la percepción que se tenía de España en el extranjero. Eran los tópicos resultantes de la leyenda negra contra lo español y de varios siglos de aislamiento respecto a Europa, pero también suponía los resquicios de las mujeres que se destacaron como milicianas durante la Guerra de Independencia.

La mujer más destacada en la guerra fue Agustina Zaragoza Doménech «la Artillera», la heroína de los sitios de Zaragoza. Esta catalana se casó con un militar profesional trasladado a Zaragoza en medio de la guerra con los franceses. Entre el mito y la realidad, Agustina acudió a la puerta llamada del Portillo durante el sitio de Zaragoza en busca de su marido y acabó, por las circunstancias del combate, disparando un cañón sobre las tropas francesas que corrían sobre la entrada. Los asaltantes franceses, temiendo una emboscada, abrazaron la retirada al sufrir el disparo de Agustina. Nuevos defensores acudieron a tapar el boquete a tiempo, salvando la ciudad una vez más.

El capitán José Rebolledo de Palafox recompensó a la joven supuestamente con el distintivo de subteniente de la unidad de artillería, aunque probablemente todo se limitó a permitir que Agustina ingresara dentro del cuerpo como soldado raso. Sea como fuere, Agustina continuó en su empeño de defender su ciudad de los franceses vestida con enaguas y «con este atavío de aspecto de soldado». En algunas ocasiones incluso pegó sobre su labio un bigote postizo para incrementar su aire feroz. Tras dos meses de frenética resistencia, la ciudad maña no pudo aguantar la presión napoleónica y cayó irremediablemente. Después de Zaragoza, la artillera catalana también participó en el sitio de Tortosa, fue tomada prisionera por los franceses y, cuando fue liberada como parte de un intercambio de prisioneros, intervino en las batallas de los Arapiles y Vitoria. Sus gestas fueron contadas por el poeta Lord Byron, aunque sin dar su nombre, en la obra «Childe Harold's Pilgrimage» publicada en 1812.

«Quen teña honra, que me siga»

Mientras Agustina se batía en Zaragoza contra los franceses, otras heroínas populares adquirieron gran peso durante la Guerra de Independencia. Así fue el caso de Manuela Malasaña –la joven madrileña que murió durante el levantamiento del 2 de mayo– o de Clara del Rey –que fue herida de muerte ese mismo día en el Parque de Artillería de Monteleón–. El relato nacional de una mujer guerrera que defiende su tierra frente a una invasión extranjera es, en cualquier caso, un mito recurrente en distintos países de Europa, pero además traza un antecedente directo con la historia de María Pita, la defensora de La Coruña en 1589 frente a la Contraarmada Inglesa. Tras el desastre de la Armada española en 1588, Isabel I de Inglaterra ordenó a Francis Drake lanzar un contraataque contra España, la conocida como «Contraarmada», que curiosamente tuvo un destino tan trágico como el de su precursora española.

La historia de Pita, no en vano, guarda muchas similitudes con la que luego protagonizaría Agustina de Aragón. Se dice que la gallega mató al alférez inglés precisamente con la espada de su marido fallecido durante el asalto, Gregorio de Recamonde, en un relato muy parecido al de la defensora zaragozana, que se unió al combate contra los galos por acudir junto a su marido artillero. Según la leyenda, acuchilló al inglés al grito de «Quen teña honra, que me siga» («Quien tenga honra que me siga»), lo cual desmoralizó a la tropa inglesa, compuesta por 12.000 efectivos, provocando su retirada. Junto con María Pita, otras mujeres de La Coruña ayudaron a defender la ciudad, siendo el caso mejor documentado el de Inés de Ben, herida en la batalla, aunque ninguna adquirió tanta notoriedad.

Tras la contienda, Felipe II concedió una pensión a Pita que equivalía al sueldo de un alférez más cinco escudos mensuales. La guerrera gallega, que se casó otras dos veces (en total fueron cuatro veces), es hoy en día recordada, entre otras cosas, por la estatua de bronce que decora la Plaza de María Pita, en la ciudad de La Coruña, donde se representa a la heroína alzando una lanza y a sus pies el cuerpo sin vida del alférez inglés.

El carácter pendenciero del alférez conocido como Francisco Loyola, algo habitual entre los soldados españoles de la época, le costó con los años que fuera expulsada del ejército y fuera finalmente prendida por la justicia en Perú. Viéndose ante la posibilidad de ser ejecutada por sus delitos, Catalina reveló su auténtica identidad y su condición de virgen. A partir de entonces, como el historiador José Luis Hernández Garvi relata detalladamente en «Adonde quiera que te lleve la suerte» (Edaf, 2014), se convirtió en un personaje mediático, incluso recibido por el Papa, que viajó por toda Europa ante el interés de reyes y plebeyos. Cansada de su popularidad, que en realidad era una suerte de asombro por lo que se consideraba en la época un bicho raro, Catalina de Erauso volvió a hacerse pasar por un hombre, un mercader español en América, hasta sus últimos días.

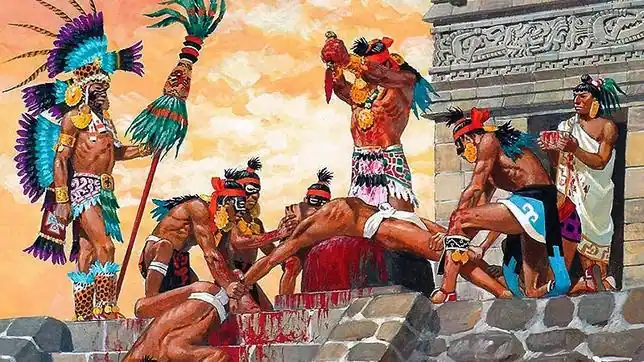

Cuando a finales del año 1539 Pedro de Valdivia inició su expedición a Chile, Inés no dudó en acompañarlo previa autorización del explorador Francisco Pizarro. Inés viajaría como sirvienta de Pedro para no escandalizar a la Iglesia, lo cual hizo igualmente. La principal ocupación de Inés durante las refriegas y enfrentamientos con los caciques locales fue la de asistir a los heridos y a las tropas. En uno de los episodios más oscuros de la conquista de América, la joven convenció a los conquistadores españoles para decapitar a los siete caciques que habían conseguido capturar y lanzar sus cabezas a los enemigos para amedrentar sus ánimos.

Inés y Pedro de Valdivia mantuvieron una relación que se alargó más de diez años, aunque ni la Iglesia ni el virrey aceptaron aquella situación en ningún momento. Finalmente obligaron a Pedro a traer a su esposa a America. La extremeña también se vio obligada por la presión social a casarse por segunda vez, siendo el elegido el capitán Rodrigo de Quiroga, con el que terminaría sus días lejos de las contiendas militares de su juventud.

La «Leona de Castilla» y los comuneros

Prácticamente en el mismo periodo de la conquista de Chile vivió María Pacheco y Mendoza, la fiera esposa del general comunero Juan de Padilla. Casada con un hombre de rango inferior al linaje de ella y de poca ambición, fue María Pacheco quien empujó a su marido a que se uniera en 1520 al levantamiento contra Carlos I de las Comunidades. Así, coincidiendo con la salida del Rey para la elección imperial en Alemania, se produjo una serie de revueltas en las principales ciudades castellanas que tuvieron por protagonistas a miembros de la nobleza media como Padilla.No obstante, la revuelta duró poco tiempo y en la batalla de Villalar fueron hechos prisioneros los principales líderes comuneros, entre ellos, Juan Bravo, Francisco Maldonado y Juan de Padilla, que fueron ejecutados en esta misma localidad. Cuando María Pacheco recibió la noticia de la muerte de su marido cayó en una depresión y se encerró en el luto unos días. Pero al convertirse Toledo en el último reducto comunero, «la Leona de Castilla» apartó el luto de un zapazo para dirigir con el obispo de Zamora, Antonio de Acuña, la resistencia desesperada frente a las tropas realistas. Y aunque el resto de los dirigentes comuneros de la ciudad se inclinaron por capitular, la viuda de Padilla logró evitar la rendición hasta extremos heróicos y, habiendo huido el obispo Acuña en dirección a Francia, se elevó como el máximo mando en Toledo.

«Si preguntas mi nombre, fue María/ Si mi tierra, Granada; mi apellido/ De Pacheco y Mendoza, conocido/ El uno y el otro más que el claro día/ Si mi vida, seguir a mi marido;/ Mi muerte en la opinión que él sostenía/ España te dirá mi cualidad/ Que nunca niega España la verdad».